Geoff Dyer (Cheltenham, 1958) è considerato uno dei più importanti scrittori inglesi contemporanei. Le sue opere di narrativa e saggistica sono state tradotte in ventiquattro lingue. Il Saggiatore ha pubblicato con la traduzione di Katia Bagnoli Sabbie bianche (2017), Zona (2018), Fuga (2020), Per pura rabbia. Fare a pugni con D.H. Lawrence (2021) e Gli ultimi giorni di Roger Federer (2023).

“Siamo qui per andare altrove”

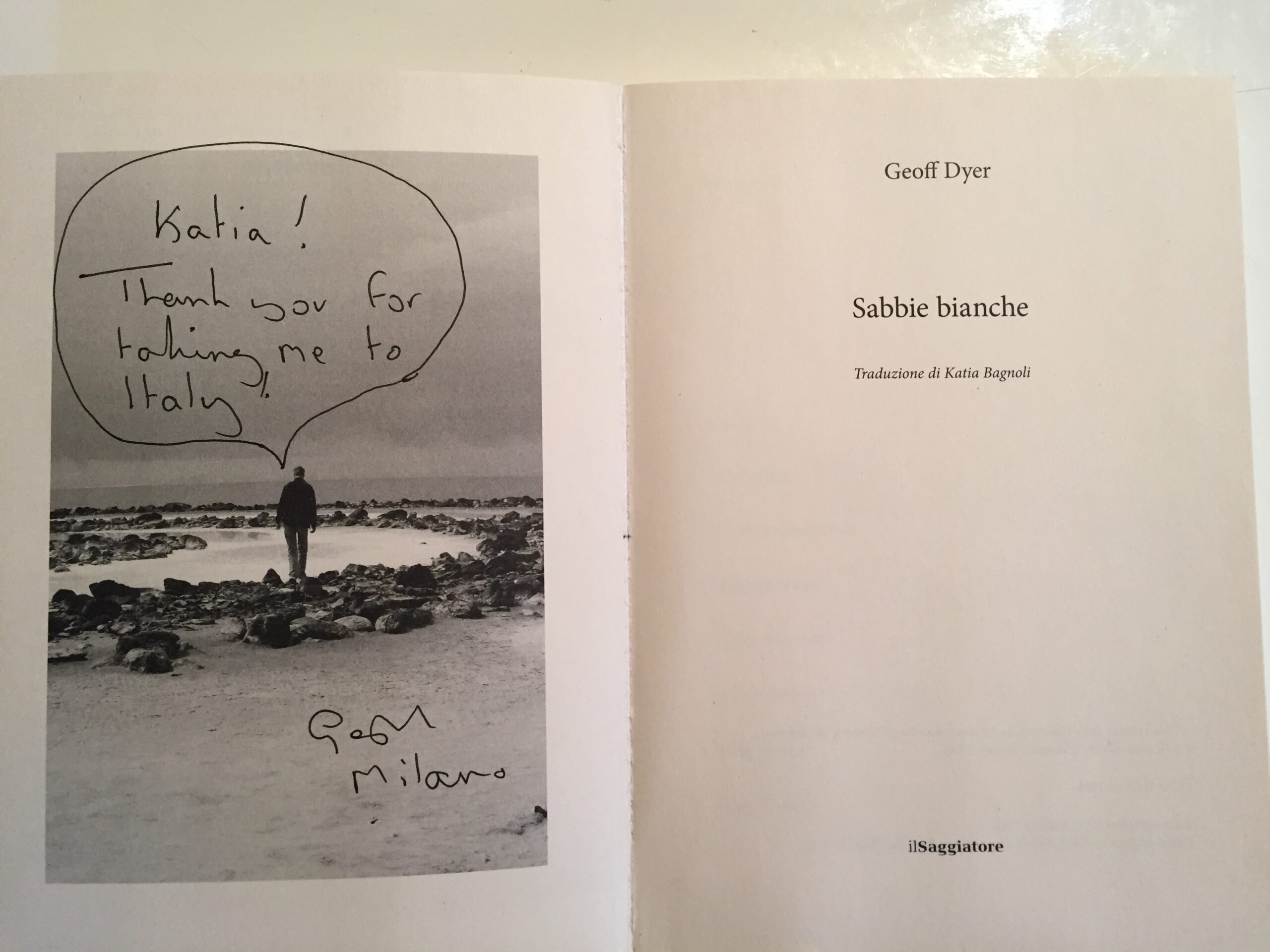

Sabbie bianche, titolo originale White Sands: Experiences fron the Outside World, è il primo libro di Geoff Dyer che ho tradotto.

Nove brevi saggi, resoconti di viaggi, sei dei quali si concentrano sull’America, dove Dyer vive.

In due casi si tratta di semplici visite a opere di land art tutt’altro che semplici – “The Lightning Field” di Walter De Maria (meta da me ambitissima) e “Spiral Jetty” di Robert Smithson, ma c’è anche la visita alla casa di Adorno a Los Angeles, e ci sono puntate Cina, in Norvegia, a Tahiti, a fare esperienze del mondo fuori, in una serie di pellegrinaggi secolari che hanno tutta la potenzialità – realizzata – di deluderci.

Dopo aver tradotto questo libro ho provato di desiderio di seguire le eleganti evoluzioni del pensiero dell’autore, di ridere con lui della consapevolezza della nostra destinazione finale, e così ho fatto.

Zona. Un libro su un film su un viaggio verso una stanza

(titolo originale Zona: a Book About a Film About A Journey to a Room)

(Il film è Stalker” di Andrei Tarkovskj (1979), l’ultimo che il grande regista russo avrebbe realizzato nella sua terra natale.)

Ho amato questo libro dalla prima all’ultima riga. Per un mese l’ho letto, glossato, cercato di sbrogliarne le parti intricate, ogni giorno chiedendomi: come potrà mai funzionare un libro che descrive un film, più o meno inquadratura per inquadratura? Per il mese successivo ho guardato Stalker inquadratura dopo inquadratura, fermandolo, tornando indietro. Zona è un’avvincente indagine su come l’arte modella il modo in cui vediamo il mondo – e come lo abitiamo, lo percorriamo – e una sala degli specchi in cui Dyer guarda se stesso mentre guarda (e ricorda se stesso mentre ricorda) un film che, secondo la sua dettagliatissima descrizione, finisce con un personaggio che ci guarda, che la guarda. Anch’io mi sono anche guardata guardarlo, diversa da quando lo avevo visto la prima volta a vent’anni, con rispetto riverenziale, e mi sono spesso sorpresa a ridere da sola sgangheratamente.

Il film ha un ritmo diciamo deliberato, dura due ore e mezzo abbondanti, e la maggior parte dell’azione si svolge tra rovine industriali voluttuosamente invase dalla vegetazione. I due protagonisti che partono per il viaggio – intellettuali russi non proprio attraenti, uno scrittore e uno scienziato – sono guidati dal personaggio del titolo, lo Stalker con la testa rasata e gli stracci di un detenuto di un gulag – nel cuore di un’area inquinata, post-apocalittica e delimitata dal governo. Non si registra alcuna presenza umana, e le leggi della natura sono state alterate, forse dagli effetti di una visita extraterrestre. All’interno della Zona si trova la cosiddetta Stanza, uno spazio in cui le speranze segrete vengono rivelate e, persino, realizzate.

Il libro ripercorre il viaggio dei tre affrontando come il film le domande più misteriose ed eterne sulla vita ma, a differenza del film, per un miracolo di ironia e grazia e intelligenza e talento riesce a essere divertente.

Per me che l’ho tradotto soppesando ogni virgola, un occhio sulla riga e l’altro sull’inquadratura, Zona è un capolavoro al pari di Stalker. Commovente, profondo, e in più divertente.

Fuga. Su Dove Osano le aquile

Per Fuga cedo la parola a Dyer stesso, quando fa entrare in scena Richard Burton, e a seguire a Matteo De Giuli, che meglio di me sa parlare del libro ispirato a un film che io non ho guardato da bambina, non ho trovato nelle mie corde da giovane adulta, e che trovo insopportabilmente noioso anche adesso che sono vecchia.

“Nella cabina di pilotaggio la luce è verdognola, il pilota indossa un paio di guanti pesanti (…) Hanno tutti un’aria preoccupata. Burton ha l’aria preoccupata perché ha problemi economici del tipo che la gente che non è oppressa da montagne di soldi non può minimamente immaginare. Poiché ha abbastanza cash da seppellire un elefante, cioè più soldi di quanti noi saremmo mai in grado di spendere, ha preso il vizio di comprare tanta di quella roba che potrebbe non avere abbastanza soldi per comprarne dell’altra. È senz’altro uno dei motivi che l’hanno spinto a recitare in un film come questo, che gli farà guadagnare quantità di denaro tali da permettergli di comprare alla sua Cleopatra [Elizabeth Taylor] («soldi facili» fu il verdetto di lei su questo cinefumettone) cose come un jet con troni d’oro brunito al posto dei sedili. Oppure potrebbe essere semplicemente che ha un mal di testa pazzesco per la sbronza della sera prima (ipotesi suggerita simbolicamente dalla circostanza che vicino a lui sono impilati delle specie di fusti di birra di metallo) ed è per questo che quando arrivano sulla zona di lancio guarda la luce rossa lampeggiante che pulsa come un’emicrania, come il segnale di una imminente insufficienza epatica.”

Dove osano le aquile (1969, diretto da Brian G. Hutton) è il nadir di Stalker. È velocissimo e diretto: Richard Burton e Clint Eastwood sono alla guida di un commando paracadutista alleato, durante la seconda guerra mondiale. Devono liberare un generale americano prigioniero dei nazisti, rinchiuso in un castello arroccato su una delle cime più remote e inaccessibili della catena alpina. Stalker è una di quelle opere che vogliono dimostrare che “le potenzialità del cinema” sono, o almeno sono state, quelle “di espandere le capacità percettive” degli spettatori. Dove osano le aquile invece è un kolossal disimpegnato e adrenalinico dove i buoni scappano schivando senza problemi le pallottole dei cattivi mentre attorno a loro “tutto quello che potrebbe esplodere esplode”.

È uno di quei film che si scoprono e si amano da bambini, davanti ai quali non si può essere obiettivi: “è come tentare una valutazione definitiva della vostra infanzia: impossibile, perché quello che vi proponete di valutare è una parte formativa della persona che tenta di farlo”. Così Dyer scrive un omaggio sentimentale a questo film di cassetta senza però lasciarsi andare alla superbia, senza fare mai punching down, per usare un termine della commedia anglosassone, cioè senza mai sfottere o deridere dall’alto verso il basso le debolezze della trama o le scelte di regia; si limita a prenderne nota: “ogni volta che lo ridanno in televisione lo riguardo per poter rimpolpare la mia scorta di dettagli rivelatori e anche, lo ammetto, per divertirmi un sacco”. (Matteo De Giuli Recensioni Il Tascabile)

Per pura rabbia

Fare a pugni con D. H. Lawrence

(Sul non scrivere un libro su D. H. Lawrence è il sottotitolo che avrei messo io)

Senz’altro un’ode a una lamentazione sul procrastinare, ma anche memoir, libro di viaggio in giro per il mondo e studio su D. H. Lawrence, lo scrittore che ha ispirato G. Dyer a diventare scrittore.

E che quasi stroncava sul nascere la mia carriera di traduttrice, perché quando negli anni Ottanta un’importante casa editrice mi aveva proposto di ritradurre L’amante di Lady Chatterley io giovanissima avevo accettato e firmato il contratto senza riflettere. Ma il romanzo non mi piaceva, come del resto non mi piacevano gli altri romanzi di D. H. L. e alle prime armi com’ero non sapevo che tradurre un libro che non piace è come fingersi amici di un serpente. Insomma della mia traduzione dell’Amante non se ne è fatto niente, e io sono rimasta con un conto in sospeso. Così ho colto con piacere e sollievo l’opportunità di tradurre tutte le lettere e le poesie inedite che Dyer cita in Per pura rabbia; è stato un bel risarcimento. Anche poesie di altri, persino Rilke, in una più che libera versione di Roberto Lowell adattata da Jeremy Reed. Che momenti di ebbrezza per me!

Comunque il libro è illuminante, istruttivo e divertente.

Ecco alcune opinioni autorevoli:

“Quite possibly the best living writer in Britain”. Daily Telegraph

“Marvellous . . . a glorious truant from study… Gives a better picture of [Lawrence] than any biography I know”. James Wood, Guardian

“I enjoyed this uncategorisable minor masterpiece so much that I swallowed it in two or three hours and wanted to send the author a telegram saying Hooray! when I’d finished it”. William Scammell, Spectator

“Extraordinarily imaginative… a vivid account of not writing the life of D. H. Lawrence”. Michael Holroyd

“An intriguing, magnetic, genre-rattling book”. Sunday Times

“An entertaining and highly original portrait of the inner life of a D. H. Lawrence addict”. Alain de Botton

“The kind of book that gives literary criticism a bad name. Hilarious!” John Berger

“This book, illuminating and compulsive, reminded me why writing matters, and why I write” Patricia Duncker, Guardian

Gli ultimi giorni di Roger Federer e altri finali illustri

(Titolo originale: The Last Days of Roger Federer: and Other Endings)

Se è così difficile cominciare, immaginate come sarà finire — Louise Glück

Non è un libro su Roger Federer. Né sul tennis. Anche se di Federer e del tennis parla in abbondanza. È un libro sulla fine delle cose, sui giorni che precedono il ritiro dalla scena, campo di terra rossa, palcoscenico, studio di registrazione o ring, panorama editoriale. Il pretesto serve per parlare d’altro. Che cosa succede alla creatività di un artista che invecchia? Matura, o soccombe? Partendo da The End, ultima traccia del primo album dei Doors, passando per il crollo nervoso di Nietzsche a Torino, la riscrittura di Bob Dylan delle sue vecchie canzoni e i dipinti di luce astratta dell’ultimo Turner, Dyer indaga i mutamenti della percezione che si verificano nell’incontro con la terza età, il libro si apre a ventaglio per comprendere tutte le passioni che hanno accompagnato Dyer durante la sua vita. È un lungo addio, una raccolta – strutturata benissimo e scritta persino meglio – di frammenti, spigolature, aneddoti, e riflessioni lucide o alterate da qualche sostanza psicogena ritualmente assunta, che è anche un compendio di erudizione e esperienza. Un bel tour de force per me, che ho pedalato, alla lettera, per tutte le biblioteche della città in cerca delle mille e una citazioni da controllare. Tralasciando le fatiche dell’eterno ritorno, – a volte ho sentito che il libro è stato scritto durante i lockdown del Covid – è stato un lavoro stupendo, e mi ha spronata a conoscere meglio Louise Glück, e anche questo è stato un bel regalo.

Per gli ammiratori, e gli ansiosi… no, non è stato il suo ultimo libro!

Il solito paio di pareri autorevoli:

“[Dyer’s] languid form of chutzpah has also been part of his enduring charm. The mix of self-deprecation and self-importance would just come off as unbearable if it weren’t fueled by his canny observations, his pleasing sentences, his comic timing.” New York Times

“Dyer is a genre-defying master of procrastination, digression and magpie-minded subject-twisting… He is also savagely funny… A book that, despite its gloomy subject, bulges with energy and sings with joy.” The Sunday Times (UK)